Евгений Кибрик. Работа над "Колой Брюньоном"

(Сканировал и превратил в печатный текст я из книги "Работа и мысли художника", Москва, «Искусство», 1984г.)

Осенью 1934 года меня неожиданно пригласили зайти к директору кооперативного издательства «Время» (тогда еще были такие издательства) Георгию Петровичу Блоку.

Я кое-что сделал для этого издательства, выпускавшего иностранную литературу на русском языке. Фронтисписы - цветные литографии к книгам Шарля Луи Филиппа и к «Старой Франции» Роже Мартен дю Тара.

Прихожу и слышу чудесные речи - Георгий Петрович говорит о том, что следит за моими работами и считает, что пора мне «развернуться» и сделать все, на что я способен. Он предлагает мне выбрать любую книгу из плана, продумать издание, все его элементы - бумагу, шрифт, формат книги и полосы набора, количество и характер иллюстраций и технику их исполнения.

- Даю вам карт бланш, - говорит Георгий Петрович, заранее согласен на все ваши предложения.

Такое услышать в двадцать восемь лет!.. Я называю «Дон Кихота» и „Гаргантюа и Пантагрюэля". К этим книгам существуют гениальные иллюстрации Гюстава Доре, но тогда меня ничто не смущало, мне казалось, что я все смогу сделать. Счастливое заблуждение молодости, пора избытка сил.

Нет, - говорит Блок, - эти книги, к сожалению, в нашем плане отсутствуют. Вот прочтите, что у нас запланировано. Читаю и почти сразу нахожу своего героя – «Кола Брюньона» Ромена Роллана. Он предоставил монополию на издание своих произведений на русском языке издательству «Время». На «Кола Брюньоне» мы сходимся, и я лечу домой обдумывать задание.

Вскоре мы заключили договор, и я приступил к сбору материала. Мне нужна Бургундия начала XVII века, город Кламси.

У меня был доступ в замечательную библиотеку Эрмитажа, где я познакомился не только с французским искусством XVII века, но и одновременно с искусством Фландрии, Германии, Испании.

Беда оказалась в том, что французы того времени работали главным образом на темы мифологические и придворные и почти не изображали быт горожан и ремесленников, кроме трех братьев Ленен, отчасти Абраама Босса и Паламедуса. Но, к счастью, Ленены сделали много, и в их прекрасном реалистическом искусстве я нашел для себя то, что мне было нужно.

Вскоре в филармонии я встретил писателя К.А. Федина. Он спрашивает меня, над чем я работаю, и я говорю ему о своих затруднениях по сбору материала к «Кола Брюньону». Федин недавно был за границей, посещал Роллана в Швейцарии и посоветовал мне написать ему. Дал адрес и сказал, что могу написать по-русски, так как жена Роллана - русская.

Я немедленно так и поступил, вложив в конверт некоторые образцы своих работ.

Через шесть дней пришел ответ. Мы переписывались потом пять лет, и всегда я получал ответ через шесть дней. Три дня письмо идет туда, в тот же день Роллан отвечает - и три дня обратно. Как часы. Я же, сознаюсь, всегда вынужден был придумывать разные причины: то я уезжал из Ленинграда, то что я болел и т. п., так как ранее чем через месяц мне никогда не удавалось ему ответить. Особенно после личного знакомства с Ролланом, когда его жена, Мария Павловна, посоветовала мне отвечать по-французски, так как Роллан любит сам читать адресованные ему письма. Необходимо было время на перевод каждого написанного мною письма, затем я должен был переписать текст своей рукой, уже знакомой писателю.

Роллан мне прислал альбомчик открыток - видов города Кламси - и писал, что очень рад тому, что я берусь за иллюстрации к «Брюньону», и готов мне всячески помогать, но ему не верится, что это может сделать художник, не выезжавший за пределы СССР, ибо Бургундия - страна своеобразная и своими типами, и пейзажами, и архитектурой, и вообще всей своей атмосферой. Я ему ответил, он ответил мне и завязалась переписка.

Он всегда обращался ко мне словами: «Дорогой товарищ Кибрик!» На что я ему отвечал: «Дорогой товарищ Роллан!» После встречи в 1935 году он уже иначе начинал свои письма: «Дорогой друг!» - а я ему в ответ: «Дорогой мэтр!»

Я начал работать сперва по-старму - по воображению - и сделал две композиции - фронтиспис и «Осаду Кламси». Первая работа в серии для меня всегда самая главная и трудная, ибо в ней нужно найти все черты, решающие будущую серию, — образ героя, стиль и технику всей серии.

Затем я начал пользоваться натурой для своих композиций. Я, конечно, не приглашал натурщиков — на это у меня не было денег, да и натурщик вообще не подходили мне, так как профессиональный натурщик привык принимать заданную художником позу и выполнять роль механическую (манекена, что ли). А мне модель нужна была, чтобы найти «позу», жест. Были все же исключения.

Так, я попросил Аленушку, прелестную дочку моего соседа и милого друга, известного писателя И.С. Соколова-Микитова, посидеть на валике дивана. Мне нужно было нарисовать Глоди, внучку Кола, сидящую на плече деда. А спину деда, самого Кола, задрапированную плащом, я нарисовал с моего другого друга, известного талантливого актера и добрейшего человека Ф. М. Никитина. Широкий, коренастый Кола удачно получился с высокого и худощавого Феди, накинувшего на плечи одеяло.

Вообще-то для фигуры Кола мне иногда любезно позировал хороший оформитель книг П.Д. Скалдин. Его фигура вполне соответствовала задаче. Но иногда из-за своего нетерпения я не хотел ждать и рисовал с совершенно неподходящих моделей, в процессе наброска я изменял пропорции нужным мне образом (так я часто работаю до сих пор). Однажды днем я ворвался к жившему в моем доме писателю Леонтию Раковскому (моему партнеру по шахматам) и уговорил его полежать на полу для фигуры Кола, больного чумой. А мертвую старуху, жену Кола, рисовал с молоденького Жени Комарова, моего бывшего изорамовца, приехавшего в Ленинград и забежавшего ко мне повидаться. Подобный метод не так уж удивителен. Мне рассказывал киевский живописец Георгий Степанович Мелехов о том, что в его известной картине «Молодой Тарас Шевченко в мастерской Карла Брюллова» все три фигуры: Брюллова, Шевченко и художника, сопровождавшего Тараса, - сделаны с жены автора, причем все они вышли поразительно разные. Для костюма Кола послужила пижама.

За время работы над „Кола Брюньоном" окончательно сложился мой творческий метод и стиль рисунков.

Хотя последние литографии, сделанные весной 1936 года, и выполнены совсем в другой манере, чем фронтиспис, с которого я начинал, так получилось, что в целом не произошло разнобоя, а только разнообразие, к которому я сознательно стремился. Под разнообразием я имею в виду то, что нельзя говорить одним языком о комическом и трагическом, о лирическом и эпическом и т. д.

А в книге объединяются и иронические мотивы (например, герцог и герцогиня в главе «Залетные птицы») и глубоко драматические (хотя бы Кола в главе «Сожженный дом», подавленный своими несчастьями и размышляющий, что же делать).

Я решил исходить только из своего чувства и каждый раз, руководимый им, должен был найти изобразительные и композиционные приемы, соответствующие этому чувству, а не объединять серию одним предвзятым приемом. Вообще всю эту работу я подчинил одной задаче — только бы вышла жизнь, движущаяся, сверкающая, думающая, чувствующая, многообразная.

Предыдущие годы у меня был идеал «хорошо нарисовать», и невольно это воплощалось в рисунках, одинаково усердно проработанных во всех деталях. Сейчас мне это казалось холодным, мертвенным. Я хорошо помню свою постоянную мысль тех дней: пусть будет плохо нарисовано, лишь бы было живо. Этими словами я как бы снимал с себя филоновское заклятие, леденившее мои предыдущие работы. И, между прочим, стал работать лучше. Рука моя начала все более свободно и смело рисовать, подчеркивая главное, опуская ненужное, открыто и непосредственно выражая чувство, темперамент, нетерпение художника, сообщая «темп» (как говорит очень мною уважаемый Н. В. Кузьмин) моему рисунку.

Может быть, можно сказать и так: я пытался соединить свое понимание формы, выросшее на изучении итальянского Возрождения, с ее пластикой, ясностью ее устройства –«конструкции»,- с живым, свободным наброском, в котором такого совершенства добились Дега, Тулуз-Лотрек, а прежде всего Оноре Домье, которого я полюбил особенно сильно.

Я очень важное значение придавал максимально глубокой продуманности целого и всех деталей и в то же время смертельно боялся рассудочной сухости в исполнении.

Мне во что бы то ни стало хотелось, чтобы в конечном счете моя работа была исполнена легко, непринужденно, но без потерь, чтобы легкость сочеталась с точностью.

Иногда я десятки раз браковал литографии, прежде чем удавалось сделать так, чтобы каждый штрих был на месте, необходимый именно здесь и именно такой. И одновременно нужно было, чтобы он производил впечатление нанесенного невзначай, „разошедшейся", ничем не связанной рукой.

„Кола Брюньона" я делал по ночам, иногда садясь работать часов в десять-одиннадцать вечера и до восьми утра.

Это незабываемые, ни с чем не сравнимые часы. Постепенно затихают все звуки городской жизни. Засыпают трамваи, автомобили, засыпает весь дом. Тишина. Какое-то время еще еле-еле просачивается радиомузыка - кто-то еще не спит. Затем умолкает и она. Это были самые вдохновенные часы. Спит весь огромный город. Ничто не может случиться. Никто неожиданно не придет, не зазвонит телефон. Один я, мне кажется, не сплю, голова у меня становится ясная, воображение работает четко. Весь пол комнаты постепенно покрывается скомканными рисунками. Это я быстро начинаю, бракую и, бросив недорисованное, начинаю вновь и вновь.

Мне необходимо, чтобы каждое прикосновение литографского карандаша было живым и увлекательным. Чтобы мои герои двигались, думали и чувствовали.

Иногда, когда мне кажется, что я начинаю рисовать скованно и сухо, я беру монографию Домье и в который раз перелистываю. Свежий ветер идет с этих страниц. Вихрь чувств движет рукой художника, свободной и точной. И, как бы побывав под освежающим душем, я с новыми силами начинаю сначала. И постепенно линия и штрих становились живыми, непосредственными и свойственными моему чувству.

На этой работе я понял, в частности, что для того, чтобы изобразить движение, мало изобразить динамическое состояние фигуры. Нет, нужно одновременно дать ясно почувствовать ее предыдущее положение (что-то от этого всегда сохраняется) и то положение, которое, вероятно, последует. Поэтому я, обратившись к натуре никогда не ставил модель в ту или иную позу, а, объяснив задачу, приглашал ее «сыграть» эпизод, наблюдая как в жесте, в позе, в движении проявляется внутреннее состояние человека.

Так у меня сложилась своя система работы с моделью, в процессе чего мне открылся целый ряд весьма важных для меня вещей.

Прежде всего, психология жеста. Я понял, что недостаточно передать жестом то или иное состояние человека - горе, радость или просто ходьбу. Нужно, чтобы в жесте отражались не только типичные черты этого состояния, но чтобы кроме правдиво идущего человека была именно его походка, то есть индивидуальное выражение типического.

И радость, и горе - всякое чувство каждым человеком выражается по-своему, не только завися от его характера, но и от его возраста, телосложения и т. д. Ведь что ни человек, то неповторимое уникальное явление. И, только наделив своего героя индивидуальностью в поведении, а не только во внешности, можешь создать «живой» образ человека.

В действительности много пластически случайного, в искусстве же его не должно быть (этим прежде всего искусство отличается от фотографии). Искусство стремится проникнуть в существо предмета и обнаружить его внутренние законы. Оно должно не копировать жизнь, как это делает фотография, а трактовать ее смысл. Одним словом, искусство не терпит случайностей.

Примерно эти мысли возникали у меня в процессе работы над «Кола Брюньоном».

Задумался я тогда над психологией жеста. Я увидел, что малейшее изменение жеста придает ему другой смысл, другой оттенок. И в поисках точного жеста я тогда и всегда позже множество раз браковал сделанное, пытаясь найти все более убедительное решение своей задачи.

Сказанное относится не только к трактовке отдельно взятой фигуры, оно полностью относится и к трактовке взаимоотношения фигур между собой, и к контактам героев и среды, и в первую очередь к построению сюжета в целом.

Но это касается уже проблем будущих работ, так как во время «Кола Брюньона» я еще не мог решать пространственных задач, а ограничивался, как правило, первоплановыми фигурами. Эта серия кажется мне серией, посвященной характерам. Изображать события я стал много позднее...

Я сознательно старался ни в чем не повторяться, и прежде всего точкой зрения на своего героя.

Это очень трудно: создавая облик своего героя, делать его неизменно похожим, легко узнаваемым, рисуя его в разных положениях, глядя на него сверху и снизу, в профиль, анфас, в три четверти, со спины, как этого требует композиция. Дело в том, что каждое такое положение не только сохраняет черты героя, но и обнаруживает в нем нечто новое.

Я во что бы то ни стало хотел создать действительно живой, обозримый со всех сторон образ Кола, проводя его не только через разные положения, но и через разные психологические состояния, позволяющие глубже и многостороннее проявиться его характеру, различным его чертам. И неизменно я старался сделать все это легко и свободно. Для меня это было не просто, так как у меня всегда была потребность в форме плотной, весомой, материальной и определенной. В отличие от предыдущих работ, перегруженных, как мне казалось, формой, я стал обращать внимание на оперирование паузами - незаполненным формой пространством листа.

Вообще стремление к тому, чтобы соединять содержательность с лаконизмом исполнения было моей постоянной заботой. Сделав композицию, я начинал удалять из нее все, без чего можно было обойтись, - этим путем я стремился достигнуть большей значительности того, что оставалось в композиции.

На протяжении последующих десятков лет работы меня не раз одолевала настойчивая потребность все более освобождать духовную, эмоциональную сущность композиции от громоздкости ее предметного воплощения. Я стремился к преобладанию выразительного над изобразительным.

Постепенно усложнился первоначальный замысел. Начинал я с того, что задумал сделать четырнадцать трехцветных литографий к четырнадцати главам повести. Пятнадцатым рисунком был фронтиспис.

Три цвета - черный, серый и кир-пично-красный - возникли как цвета рисунка углем и сангиной, типичного для эпохи Возрождения. Время «Кола Брюньона» - это время французского позднего Возрождения.

Потом мне захотелось начать каждую главу небольшим черно-белым рисунком рядом с заглавной буквой...

Для того чтобы объединить технику этих черно-белых рисунков с цветными, я стал делать их тоже лито-

графиями, но на крупном и остром зерне, с тем чтобы после уменьшения масштаб зерна совпал с точкой, лежащей в основе цветных литографий.

Когда я сделал их несколько, мне в издательстве говорят (издательство было уже другое - вновь созданный в конце 1934 года Гослитиздат; туда перешли портфели ликвидированных мелких издательств, в том числе и «Время»): зачем вам уменьшать рисунки, поместите их в виде фронтисписов к главам, благо, и темы их фронтисписные? Верно. Мне это не приходило в голову... Так установилась окончательная конструкция издания.

С Гослитиздатом, с его руководителями у меня сложились очень хорошие отношения, и они во всем шли мне навстречу. Прежде всего это сказалось в самом для меня главном - в системе оплаты. Я жил только на свой очень скромный гонорар. Издательство согласилось, вернее, директор его согласился на то, что я буду сдавать свою работу по рисунку, а издательство будет его тут же оплачивать (иначе я совсем не смог бы работать). И второе, не менее важное, - сроки. Тогда иллюстрации выполнялись всего за два месяца. Так работали все без исключения иллюстраторы, и на этот же срок был заключен наш договор.

Я же умудрился работать над «Кола Брюньоном» полтора года. В издательстве увидели, на что уходит мое время. Они ведь охотно приняли бы к печати мои первые же варианты рисунков, а я, продолжая работать, улучшал и улучшал их, правда, за тот же гонорар... Поэтому договор мне неоднократно пролонгировали.

Я жил так всю жизнь, ибо мною руководила страсть к совершенству, а оно, это проклятое совершенство, уходило от меня все дальше, так как мой идеал становился все недосягаемее для меня. Честно говоря, удовлетворение давали только некоторые быстрые этюды с натуры. Работал полтора-два часа, и нечто получалось. Даже как будто бы большее, чем можно было сделать за это время...

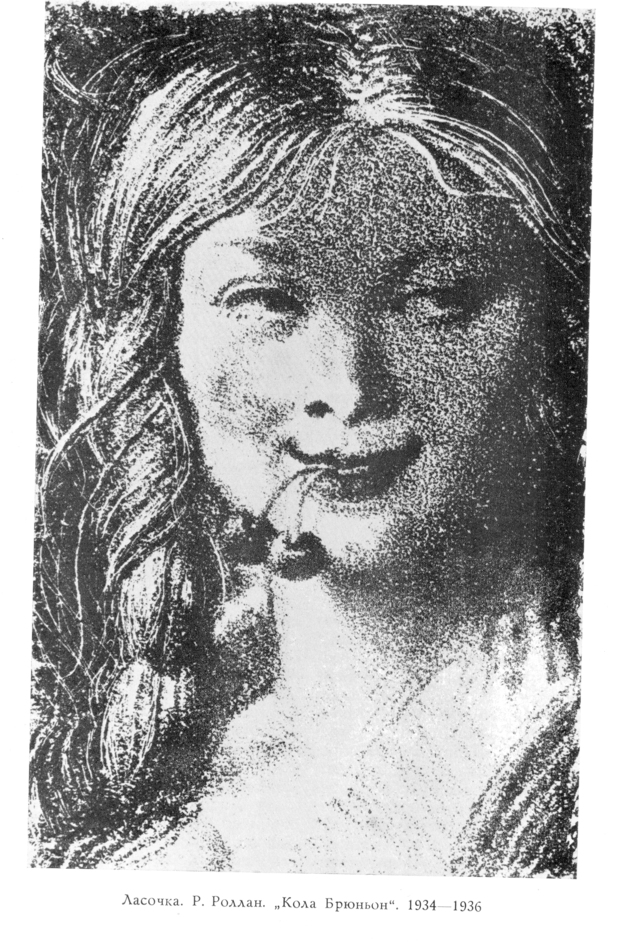

Весной 1935 года я работал над головкой Ласочки, прелестной девушки с вишенками в зубах.

Я рисовал ее ночь за ночью, и чем дальше, тем меньше она мне нравилась. Я приходил в отчаяние. Наконец, на литографском камне три варианта: Ласочка, залитая солнцем, она же с лицом наполовину в тени, и в третьем варианте - с косой вокруг шеи. Я накален, уже вне себя от бесконечных поисков. Печатник накатывает краску на камень, снимает оттиск, я смотрю и говорю ему: «Опять не вышло», перечеркиваю рисунки иглой и направляю камень в шлифовку. Только отхожу от литографского станка и, очевидно, теряю сознание от боли, так как прихожу в себя, уже лежа на полу... Руки, ноги двигаются, а шевельнуться не могу - поясница как будто перебита. Моя внезапная болезнь - просто совпадение и никакой связи с работой над „Ласочкой" не имела.

„Скорая помощь" на носилках доставила меня домой, и месяца полтора

я лежал неподвижно. (Болезнь проявлялась подобными припадками в течение трех лет.)

Пока я лежал, образ Ласочки отодвинулся, перестал стоять перед глазами как недосягаемый идеал, и в конце болезни я попросил товарища сходить в литографскую мастерскую и поискать единственный оттиск с тремя рисунками. К счастью, оттиск сохранился, смотрю - что за черт, все три головки вышли, а повторить их я уже не в силах... Пришлось с этого оттиска механическим путем делать фотолитографию.

Из газет я узнаю о приезде Ромена Роллана в СССР, и неожиданно приходит письмо из Москвы от Ромена Роллана: он приглашает приехать к нему с иллюстрациями (я их ему еще не посылал). Остановился Роллан у А. М. Горького, на его даче в Горках под Москвой.

А я еле передвигаюсь, опираясь на толстенную палку. Еду, меня поселяют в первом номере в гостинице «Саввой» (ныне „Берлин"), и там я снова сваливаюсь, волнуясь ужасно - ведь как неудачно все получается!

Но через четыре дня я снова опираюсь на палку и с директором московского Гослитиздата Николаем Никандровичем Накоряковым отправляюсь на Спиридоновку, 2 («штаб-квартиру» Горького), к его секретарю Н. Н. Крючкову.

Крючков, маленький, в черной тюбетейке на бритой голове, слушает нас, вертит в руках мои работы, раздумывает, звонит в Горки и сообщает номер нашей машины в проходную дачи. Он мне не понравился.

Итак, мы подъезжаем к большому двухэтажному дому, белому с желтым, окруженному парком, на высоком берегу Москвы-реки.

В вестибюле нас встречает Роллан с женой Марией Павловной. Знакомимся. Накоряков, представляясь Роллану, рассказывает, что издательство выпускает „Жана-Кристофа", точно копируя отличное парижское двухтомное издание книги со множеством иллюстраций - гравюр на дереве - Мазереля, старого друга Роллана.

Роллан быстро говорит:

- Они мне не нравятся. Везде эта круглая рожа Кристофа...

Накоряков беспокоится:

- Вы возражаете?

- Нет, напротив, я очень рад; я просто говорю, что мне они не нравятся...

Позже я узнал от Марии Павловны, что Роллан, очень добрый человек, был мучительно правдив, особенно в оценках искусства, и, как ему это ни бывало иногда тяжело, никогда не кривил душой.

Мы всей компанией идем в комнаты Роллана с богатой мебелью, высокими креслами, обитыми белым шелком с крупными, вытканными на нем цветами.

Наступает ужасный для нас с автором момент. Я, естественно, волнуюсь, но вижу, что волнуется и Роллан. Понятно почему: сейчас он ожидает увидеть что-то нестерпимо чуждое своему любимому, прославленному «Кола», и это ему придется сказать мне, в то время как его так сердечно принимают в моей стране, с таким почетом.

Я все это вижу по его напряженному лицу, бледному, с ясными голубыми глазами под пучками бровей, висящих почти до ноздрей, резко вырезанных, нервных. У Роллана пшеничного цвета мягкие волосы и такие же подстриженные усы. На нем черный, застегнутый на все пуговицы костюм, высокий, глухой крахмальный воротник белой рубашки, на плечах длинный, почти до полу, темно-серый мохнатый плащ с длинным мягким ворсом. (Мне кажется, что с этим плащом на плечах он изображен во весь рост на рисунке Мазереля.)

День жаркий, но Мария Павловна спрашивает, не затопить ли камин (я немного понимаю по-французски)...

Я, как в тумане, ничего не видя от волнения, раскрываю папку и достаю рисунки... Роллан их нерешительно берет, смотрит и вдруг с глубоким вздохом облегчения преображается. Он улыбается, глаза его сияют добрым светом, и он говорит, говорит...

Мария Павловна, сидя на ручке кресла Роллана, переводит тихим голосом, слово в слово, синхронно. Идеально переводит.

Роллан меня ошеломляет похвалами. Он говорит, что представлял себе все по-иному, но так, как я сделал, так могло быть, и сейчас он видит свою книгу моими глазами и горячо меня благодарит. Говорит, что книгу трижды иллюстрировали во Франции (в том числе его друг, Габриэль Белло), но что мои иллюстрации лучше. Особенно он восхищается Ласочкой и все меня спрашивает: «Как вы смогли это сделать?» Подумав, он советует в книгу поместить тот вариант, где лицо Ласочки наполовину в тени, говоря, что здесь она «более деревенская», а ему просит подарить вариант, где она освещена солнцем. Я делаю ему на литографии дарственную надпись. Затем он приглашает остаться обедать, а вечером быть на приеме.

Я спрашиваю разрешения сделать с него набросок, он соглашается и приглашает приехать завтра в 11 часов утра на Спиридоновку. (Я не решился и не поехал, так как не был уверен, выйдет ли хороший рисунок. Бог его знает, может ведь не получиться...)

Идем в большую белую столовую. В окна и сквозь стеклянную дверь видна веранда. У входа налево -белый рояль. Направо - длинный обеденный стол, стоящий посередине комнаты. На стенах почти ничего нет. (Только за обедом, сидя рядом с Горьким, спиной к веранде, я все время смотрел на большую картину Нико Пиросманашвили. На ней написан сидящий на земле Кинто. Картина очень красивая, написана просто-просто, тремя красками—черной, серой и желтой охрой — в обычном для Пиросманашвили колорите.)

Из двери налево, в глубине комнаты, одновременно с нами быстро выходит Горький. Совсем такой, каким его все знают по портретам. Немного сутулый, с ежиком русых волос, «окающий» в разговоре, с папиросой в длинном мундштуке.

Роллан знакомит нас, и мы усаживаемся за стол. Во главе стола - Мария Павловна в сером платье, очень тактично себя ведет, виртуозно переводя все разговоры - налево Роллану, направо Горькому.

Горький сидел прямо, ел удивительно изящно, изредка поднося ко рту ложку, обратив все внимание на беседу.

Напротив него Роллан - сидит сгорбившись, как бы поникнув на своем стуле.

Рядом с Ролланом, напротив меня, Накоряков, дальше домочадцы —сноха Горького, ее дети, воспитатели.

Я глядел на двух знаменитых стариков и думал: сказать или не сказать Горькому о том, что двадцать один год назад я начал свой путь в искусство с его портрета?

Решил не говорить, подумав о том, что ловкий человек на моем месте мог подобное и сочинить, чтобы расположить к себе всесильного писателя. А может быть, Горькому было бы забавно узнать историю с его портретом? И он не заподозрил бы меня, как мне мнилось. Кто знает...

Вносят и уносят еду. Бросается в глаза гигантское деревянное блюдо почти нетронутой пышной кулебяки, исчезающее из столовой. Очевидно, здесь готовят еду в количествах, позволяющих накормить любое число неожиданных гостей...

Я ничего не ем. Во-первых, врачи советовали не есть ни острого, ни жирного, ни помидоров, ни жареного, не пить вина, а я боюсь, чтобы не было «фокусов» со спиной, а кроме того, мне не до еды - я смотрю то на Горького, которого вижу впервые, то на Роллана напротив. Я совсем не знаю, как вести себя со знаменитыми стариками, и решаю ничего не говорить, чтобы не оплошать.

Но Горький видит, что я ничего не ем да еще хожу с палкой, и спрашивает меня, почему это, чем я болен, и настойчиво советует обратиться через его посредство к знаменитому Сперанскому. Помню, как желчный и язвительный Юрий Николаевич Тынянов серьезно рассказывал сочиненный им анекдотический монолог Горького о чудесах Сперанского, в которого Горький свято верил. „Понимаете,— якобы рассказывал Горький, — перехожу улицу, задумался, и вдруг — бац! — трамвай, и отрезает мне голову. Конечно, зовут Сперанского. Тот мажет шею простым столярным клеем, приставляет к ней голову, и что вы думаете? Вот хожу как ни в чем не бывало, и следов не осталось...".

Я так ошеломлен непривычной обстановкой, что разговор за столом доносится до меня как бы издалека, обрывками. Роллан почему-то начинает рассказывать о старинных бургундских монастырях. Перед ним бутылка с бургундским. Как истый француз, он обедает обязательно с вином и мне его предлагает. Я отказываюсь.

Горький в ответ говорит о красоте русских старинных монастырей и староверческих скитов, где есть еще много рукописных и первопечатных книг. С дальнего конца стола кто-то подает реплику о том, что на базаре заворачивают покупки в страницы подобных книг.

- Вот-вот,— говорит Горький, — пока не поздно, нужно спасать книжное богатство. Возьмите, - говорит он Накорякову, - небольшую кучу денег и отправьте надежных людей в места, где сохранились еще бесценные книги.

Тут за спиной Роллана Мария Павловна показывает жестами Горькому (кладет голову на сложенные руки, как на подушку), что Роллану пора спать, и уводит его.

Горький спрашивает мои рисунки, рассматривает их, осведомляется, что сказал по их поводу Роллан. Сам ничего о них не говорит. Потом уходит спать и он. До вечернего приема еще несколько часов. Накоряков после обеда уехал в Москву и обещал прислать за мной машину.

Я выхожу из дома. Вокруг него розарий. К кустам роз привязаны таблички с их латинскими названиями. Как в Ботаническом саду.

Вхожу в парк, брожу по нему. Спина болит — я ещё ни разу после болезни не был столько времени на ногах. Никого нет, ложусь на скамейку, смотрю на небо. Снова перехожу из аллеи в аллею. Сталкиваюсь с Марией Павловной, идем вместе, беседуем. Сквозь деревья видна Москва-река.

Я все думаю об утренних событиях, и постепенно мною овладевает сомнение в искренности роллановских похвал. Может быть, это любезность гостя? Я спрашиваю Марию Павловну, не говорил ли ей что-нибудь о моих рисунках Роллан, мне хочется знать, на самом ли деле ему понравились иллюстрации. Она заверяет меня, что Роллан всегда говорит правду, чего бы это ему ни стоило, да и, кроме того, он уже лет десять отказывается кому-либо позировать, а мне согласился.

Нет, говорит она, ему мои рисунки действительно очень понравились.

- Да вы слышали, как он сразу же заявил о том, что ему не нравятся иллюстрации Мазереля, а Мазереля он очень любит, это его старый друг. Наконец - вечер, и собирается масса народу. Приходят писатели. Всеволоду Иванову Горький кричит: „Привет парижанину!" (тот только что вернулся из Парижа). Иванов отвечает Горькому в тон: „Привет москвичу!" Приходят сотрудники ЦК комсомола во главе с Косаревым. Приходят киноработники, метростроевцы, делегация армянских пионеров.

Столовая набита людьми. Вокруг комнаты ходит Крючков в полотняном костюме, на голове тюбетейка и все время потирает руки... Таким он мне и запомнился.

Роллан и Горький сидят за столом, ведут прием. Говорятся речи. Я пристроился наискосок от Роллана и делаю с него набросок.

Потом гости группами фотографируются с Горьким и Ролланом. Все компаниями, только я один и ни с кем не знаком. Как-то тоскливо было, я забился за колонну и не снимался со стариками, а жаль. Теперь жаль.

Наконец наступил час, когда приехала заказанная машина, и я уехал.

После знакомства Роллан начал мне писать особенно тепло, вызвал на соревнование в изучении языка. Я, мол, писал он, начинаю учить русский, а вы беритесь за французский, с тем чтобы при следующей встрече мы могли обойтись без переводчика. Теперь уже я ему посылал рисунки, по мере того как их делал.

К весне 1936 года я все закончил и вдруг получаю от Роллана статью - предисловие к изданию, посвященное моим иллюстрациям, под названием «Кола приветствует Кибрика».

Бегу сломя голову к переводчику «Кола Брюньона», прославленному Лозинскому, и он при мне переводит статью Роллана.

Она блестяще написана и необычайно лестная для меня по содержанию. Между прочим, присутствуя при переводе, я убедился в том, как сложен этот процесс даже для такого исключительного мастера, как Лозинский. Например, Лозинский обращает мое внимание на слова в статье Роллана: «Les gallards dessains». Он берет словарь и показывает: «Les gallards» взято как прилагательное, - говорит он, - и означает «парень перекати-поле», «рубаха-парень» и т. п. Короче говоря, непереводимо.

Как ни бился Лозинский, а в конце концов написал банальное —«жизнерадостные рисунки».

Книга вышла из печати с предисловием Роллана. Я послал ее автору и получил от него подробную рецензию на мой труд. Что меня особенно, по-настоящему порадовало, это то, что между прочим он писал: «Ваш Кола на стр. 80 очень похож на моего отца, хотя мой отец был так же худ, как ваш Кола тучен».

Дело в том, что еще в начале моей работы К. А. Федин говорил мне, что, по словам Роллана, прототипом Кола был отец писателя. Не скрою, я очень горжусь тем, что угадал нечто весьма существенное в облике моего героя. Интуиция художника на многое способна...

Но история с «Кола Брюньоном» имеет для меня и ложку дегтя.

Звонит мне после выхода книги некий товарищ, рекомендуется как ленинградский корреспондент газеты «Советское искусство» и сообщает, что газета просит меня написать статью об обстоятельствах встречи с автором «Кола Брюньона». Я ему отвечаю, что все связанное с этим настолько лестно для меня, что я не могу сам об этом писать.

- Но мне вы можете показать переписку с Ролланом и рассказать о встрече с ним? - спрашивает он.

- Конечно, - отвечаю я, - пожалуйста, вы вправе от своего имени говорить, что хотите.

Ко мне приходит молодой человек, и я показываю ему и рассказываю все, о чем он просит. Через короткое время выходит газета со статьей на второй полосе под жирным заголовком «Кола доволен» и за подписью «Художник Евгений Кибрик. Ленинград». Статья развязная, пошлая. Мне кажется, что автор подобной статьи может вызвать только презрение. Я навсегда запомнил такие фразы: «Скажу без ложной скромности, мне удалось довольно удачно проникнуть в замысел автора» (!), «У Алексея Максимовича (запросто, не у А. М. Горького) мы встретились с Ролланом» и т. п. Я просто не знал, что мне делать. Написал письмо в редакцию, объясняя, что она была введена в заблуждение и что этой статьи я не писал. Мне даже не ответили. Бросился в представительства других газет, и «Известия» согласились поместить мое письмо, но тут началась эпопея со снятием папанинцев со льдины, и долгое время газетные полосы были заполнены этим материалом, а потом уже было поздно.

Так и осталась статейка «Кола доволен» во всех главных библиотеках страны как свидетельство того, что смолоду я был самодовольным, развязным и хвастливым малым, и мне это нестерпимо обидно.

Много раз мне удавалось изъять цитаты этой статьи из рукописей, попадавших ко мне в руки, но я не равнодушен и к тому, что будет и после моей смерти. Вот так-то...

Наверное по таким книгам и учатся работе над книгой

Не копировать жизнь, психология жеста, паузы -- жертвовать второстепенным ради главного 👌 Статьи уровня Юрия Лотмана мечта каждого автора:))

В конце статьи случай с корреспондентом очень поучительный и, к сожалению, достаточно распространенный. Опасно отдавать в руки поверхностного журналиста что-то сокровенно-профессиональное.

не поняла только, как можно было поставить под статьёй подпись "Кибрик", если не он писал..

То есть если вы не смогли, то напишу я, а подпись поставлю вашу, и можно уж и без согласования, вы же не против)

в двадцать восемь-тридцать лет так мучаться со спиной, что необходим костыль для ходьбы...

Очень интересно и полезно.. Бесценный опыт такой нужный всем и молодым особенно. Очень понравилось , что

искусство не терпит случайностей, оно не должно копировать жизнь, а трактовать ее смысл.. !

Спасибо художнику, что так подробно описал свой опыт, спасибо вам, Вячеслав, за этот пост..

Надо книжку почитать..

Спасибо за серию постов! Важный момент включен в описание - трансформация видения и понимания своей цели по ходу напряженной работы. Эпизод с поиском образа Ласочки + внезапный приступ вообще заставляют думать... Если у художника есть потенциал для развития (этот самый талант) а также страсть к делу, перфекционизм, то он добивается результата бескомпромиссно. Но есть некая "черная дыра" в этом процессе. По ходу работы мозг такого человека тренируется и развивается, рождаются всё новые связи, ассоциации, подсказки интуиции. Короче, человек становится служителем идеи, которая постоянно трансформируется, зарисовывает "портрет" одного состояния идеи, и тут мозг уже готов подкинуть новое. Художник меняет хорошее на хорошее. Надо знать и помнить этот эффект.

Как хорошо , что в те самые годы-расцвета не только творчества Евгения Адольфовича, но и советской графики в целом, техника литографии была общедоступна!!! Во многом мне , как человеку , работающей в данной печатной технике, видятся заслуги в данном результате и самой литографии как таковой! Она настолько пластична и экспериментальна сама по себе!!! Что утянет на кучу трактовок своих же идей)) Повезло держать в руках его камни с формами к Гоголевским вещам.