Изо и грамматика

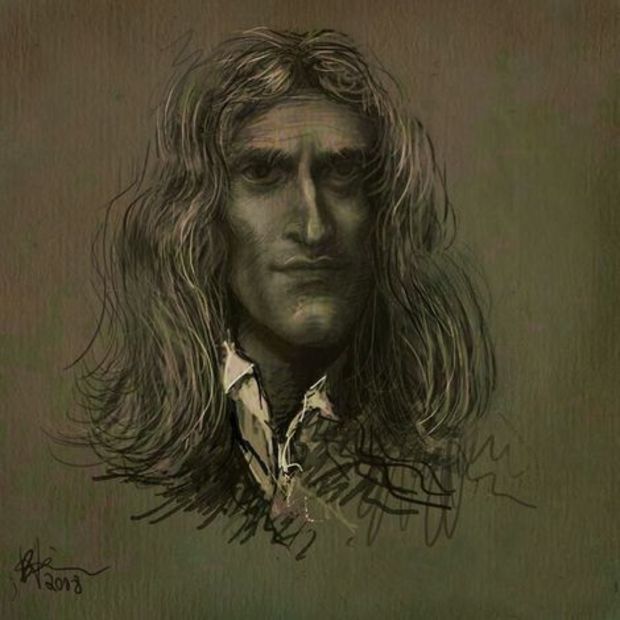

Вторая маленькая статья по теории изо. В заглавную картинку статьи вынесен (моей работы) портрет известнейшего научного деятеля.

ГРАММАТИКА И ИЗО

Изо не обязательно исходит из внешнего вида объекта, оно может исходить, например, из производимого им действия. Более того, этот подход на самом деле первичен. Исследователи детского творчества знают, что в самых первых попытках рисования дети пытаются не столько воспроизвести вид объекта, сколько имитировать его функциональность. Мальчик интенсивно рисует спутанный клубок линий и объясняет, что это мотор — «видишь, он крутится». Рисуется прямая линия — «это пчела» — имеется в виду что это пролетела пчела, т.е пчела присутствует исключительно через производимое ею действие. «Нарисуй маму» — рисуется всё тот же спутанный клубок, но это на этот раз не мотор, а мама — причём можно быть уверенным, что характер движения руки ребёнка по листу на этот раз соответствует не движению мотора, а соответствует его представлениям о пластике движений матери. Такой рисунок вовсе не бессодержателен — он просто специфичен грамматически. Это как бы предложение, составленное из одних глаголов. Ведь наличие всех частей речи вовсе не обязательно в предложении. Всем известен стих Блока где череда одних существительных без глаголов «ночь, улица, фонарь, аптека» как бы обеспечивает неподвижность, застылость картины, но русской поэзии известны и стихотворения, состоящие из одних глаголов (да ещё каких глаголов: неправильных и в неопределённой форме) «Гнать, держать, бежать, обидеть, / слышать, видеть, и вертеть, / и дышать, и ненавидеть, / и зависеть, и терпеть.»

Грамматически неполные предложения экзотичны, но вовсе не бессодержательны. Легко сочинить (попробуйте!) достаточно выразительные и по-своему содержательные тексты, состоящие из одних прилагательных или наречий, а также причастий или деепричастий. Да что там, даже предложения, составленные из междометий, не будут вовсе лишены смысла, даже сплошная череда предлогов и союзов может нечто выражать, а век интернета и чатовские тёрки предложили русскому языку довольно эффектные грамматические конструкции из одних знаков препинания.

Это что касается литературы, первого и главного из искусств. Можно ли применить такой подход к изо? Конечно. И он окажется достаточно плодотворен. Он может сделать понятнее некоторые приёмы как традиционного изо, так и нового и новейшего: абстракционизма, экспрессионизма, импрессионизма etc…

В кратком эссе, рассчитанном на неподготовленного (и, как правило, очень спешашего:-) читателя, невозможно сделать полный и исчерпывающий анализ всех приёмов и течений, но мы можем продемонстрировать эффективность подхода, на некоторых хорошо известных примерах. Скажем, рассмотрим такую известную вещь, как традиционная ксилография (В. Фаворский. Фронтиспис III главы «Книги Руфь»)

Что представляет собой эта штриховка, эти следы штихеля, заполняющие формы? Да то же самое, в принципе, что и клубок нитей, изображающих мотор на рисунке четырёхлетнего мальчика. Движение! Дело в том, что мастер-гравёр кладёт штрих не как попало, а вдоль формы той поверхности, которую изображает, и это движение штихеля вдоль формы позволяет нам воспринимать изображаемую поверхность (или среду) гораздо живее. Это изображение предмета при помощи вспомогательных описательных глаголов, и оно очень выигрывает от их присутствия — вспомним для контраста мертвенные «градиентные заливки» неумелой компьютерной графики.

Такой грамматический подход к разбору изо вовсе не есть интеллектуальная игра для особо одарённых, напротив, он очень обычен и, в сущности, даже общепринят — знают ли об этом или не знают те, кто его применяет. Сейчас мы попытаемся продемонстрировать, что любой профан с улицы не только способен сделать такой грамматический разбор самого сложного произведения изо, но, в сущности, именно его и делает каждый раз, когда рассматривает картины. Рассмотрим несколько разнородных примеров творчества некоторых наших более или менее известных современников

Предположим, мы призвали бы здравомыслящего, незакомплексованного человека и попросили бы его, не стесняясь, выразить словами ощущения от нескольких картин. Думаем, это могло бы выглядеть так.

1) Френкель А.А. «Поле зрения N6»

ОПИСАНИЕ ПРОФАНА С УЛИЦЫ:

«Да что-то такое черновато-шершавое и красное, вокруг розово. Не поймёшь что, но чувствую, что где-то вроде это видел»

(Упор на прилагательные и наречия, существительные заменены неопределёнными местоимениями. Эти прилагательные и наречия содержат исчерпывающий ответ о том КАКИМИ были предметы, но при этом ЧТО это были за предметы — полностью умолчано. Это бессодержательно? Нет, конечно.)

2) Щупак Виктор «Свобода выбора»

ОПИСАНИЕ ПРОФАНА С УЛИЦЫ:

«Что-то такое вроде как валится с неба, крутится, ломается и пыхает в глаза»

(Снова существительных нет, на сей раз преобладают неопределённые местоимения и глаголы)

3) Власов Т.В. «Автопортрет»

ОПИСАНИЕ ПРОФАНА С УЛИЦЫ:

«Какой-то человеко-пауко-художник, не то вроде человек-колбаса перекрученная, рисует что-то».

(Чувствуется. что пытается дать определение, но попытка затруднена. Попытка составить предложение из существительных с составными к о р н я м и, нагромождениями суффиксов и приставок.)

4) Туписов В. Г. «Этюд 09.735»

ОПИСАНИЕ ПРОФАНА С УЛИЦЫ:

«Здесь изображёна опушка осеннего леса в разгар листопада.»

(Представлены все части, увязаны в обыкновенное хрестоматийное предложение без каких-либо особенностей.)

5) Юдаев Ю. «ЮЮ #280» (автопортрет)

ОПИСАНИЕ ПРОФАНА С УЛИЦЫ:

«Фото, наверное с паспорта, поделённое на квадратики, и заштрихованное вроде как в крестиках-ноликах»

(Самое обыкновенное содержание, но переданное нарочно запутанными иносказаниями.)

6) Верхоланцев М.М. «Сила музыки»

ОПИСАНИЕ ПРОФАНА С УЛИЦЫ:

«Огненноволосый мужик в извивающейся рясе выскочил в клубящийся дым из разрушающейся пещеры, за ним баба руку тянет.»

(Обилие отглагольных существительных и прилагательных (буквально всё передаётся через движение)

Технология

Выпишем в явном виде принципы, которыми мы пользовались в грамматическом разборе картинки.

Словесное описание изображения составляется по следующим правилам:

- это должно быть именно о п и с, а н и е, всякие оценочные с у ж д е н и я исключены;

- описание не должно опираться на знание контекста картины (т. е., к примеру, просто «мужчина, завёрнутый в кусок тряпки», а не «Аполлон в порфире»)

- описание не должно опираться на термины технологии изо (т. е., к примеру, следует говорить «непонятные пятна» а не «беспорядочные мазки»)

В получившемся отрывке текста анализируется:

- частотный состав по частям речи,

- лексический состав,

- характер употреблённых грамматических конструкций.

Результат анализа переформулируется с лингвистической терминологии на житейский язык, т.е: существительное — предмет, объект глагол — действие и т. д. (см. определения частей речи в школьных учебниках русского языка) и то же делается для грамматических конструкций (см. определения грамматических конструкций в школьных учебниках русского языка)

ДОПОЛНЕНИЕ 1

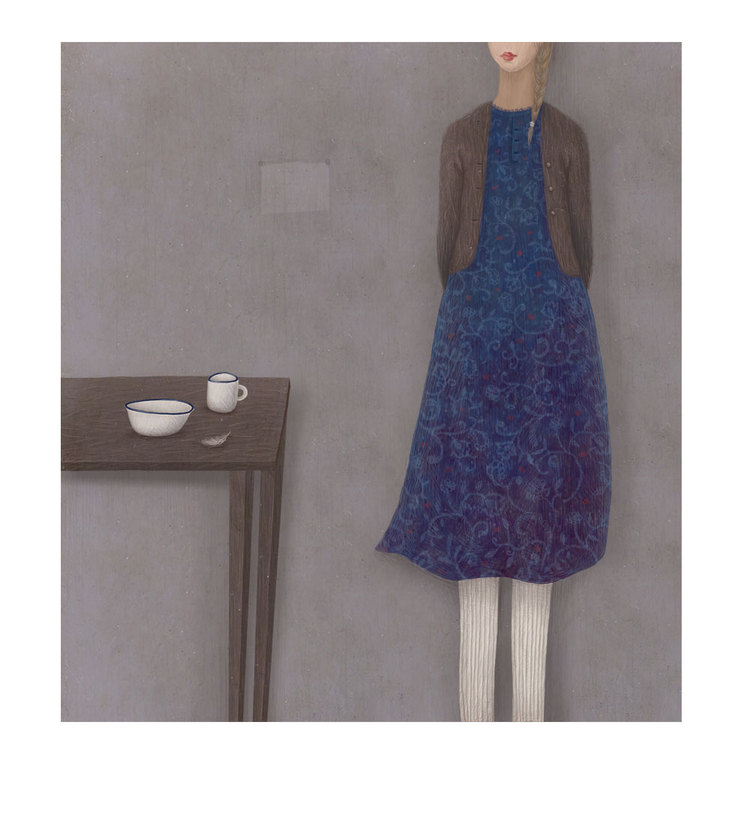

Пример из Galia Zin’ko.

Мы показали анализ по частям речи, но возможен анализ по любым грамматическим конструкциям, например, по риторическим тропам. Вот свежий пример с Иллюстратора

Galia Zin’ko «Новое Платье»

Это пример так называемого эллипсиса — нарочитого пропуска структурно необходимой части для усиления выразительности. Примеры из языка: " Кофе будешь?» (пить); «Я дверь на замок." (закрыл); «А вы дихлофосом не пробовали?» (травить).

И наконец, пример из самого себя:)

Фоканов В, «UktvehStudio-I»

Здесь два существительных — девушка, стул. Ещё три предмета (пол, тень, свет) поданы через глаголы. Наличествуют междометия (это абстрактные акценты, отыщите их сами). Аккуратно расставлены знаки препинания (точки успокоения для глаза). Словом, грамматически — это о б ы к н о в е н о е предложение.

ДОПОЛНЕНИЕ 2

Когда статья была уже написана, жизнь подарила мне прекрасный пример к тезису с которого статья моя начинается (см. первое предложение и первый абзац). Это рисунок Чибисова Егора, 5 лет и 3 месяца, размещённый его дедушкой Чибисовым Сергеем Ивановичем на сайте Артлиб на странице

http://www.artlib.ru/index.php?id=11&fp=2&uid=7583&iid=324574

Рисунок называется «ДРЕЛЬ»

ждЁммс

Спасибо, Станислав, Вы очень добры.

Это вместо пустых блогов?

Да))

Все, кроме одного, заполнил.