Евгений Кибрик. Работа над романом "Как закалялась сталь".

(Сканировал и превратил в печатный текст я из книги "Работа и мысли художника", Москва, «Искусство», 1984г.)

Совсем в другой мир я погрузился, когда много позже взялся иллюстрировать „Как закалялась сталь" Н. Островского, - в мир гражданской войны на Украине.

Мне казалось, что книга даст мне долгожданную возможность опереться на воспоминания детства и юности. Я долго ждал случая обратиться к теме гражданской войны. Однако когда я внимательно проанализировал книгу, я увидел, что мне ее иллюстрировать очень трудно. Трудно потому, что сюжеты ее, как правило, понятны только в связи с текстом, и иллюстрации будут только иллюстрациями, не больше.

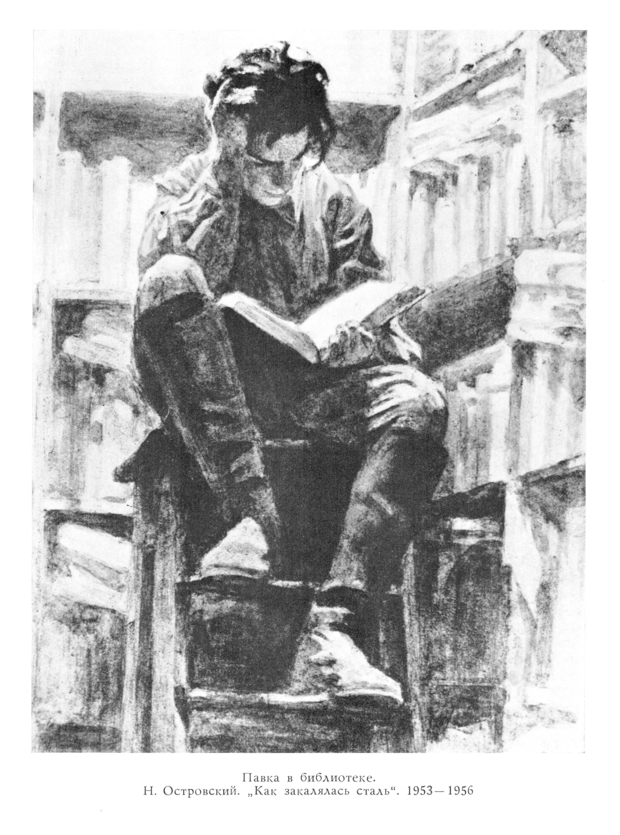

А для меня всегда идеалом была такая иллюстрация, которая не только органически сосуществует рядом с текстом, но и, взятая отдельно от книги, сама по себе, была бы понятна как образ и как станковое художественное произведение, то есть когда рисунок кроме своей иллюстративной функции несет в себе подтекст, имеющий самостоятельное значение. Только некоторые сюжеты книги позволяют этого добиться. Например, в начале второй части Павка начинает запоем читать, роется в библиотеке и, наткнувшись на интересную для себя книгу, тут же зачитывается. Замечательная тема. Молодой, запыленный, лохматый парень в кавалерийских сапогах и военном костюме, забравшись на библиотечную лестницу, забыл обо всем на свете, уткнувшись в книгу среди библиотечных полок. Это и иллюстрация и образ вчерашнего бойца гражданской войны, завоевавшего право на знание. Либо Павка, идущий в атаку, вернее, скачущий в атаку в конном строю, - тоже отличная тема.

Забавный эпизод связан у меня с этой темой. Поздно вечером позировал мне для фигуры Корчагина молодой парнишка. Я во что бы то ни стало хотел нарисовать его кричащим «ура, ура, ура!». Так, как это могло бы быть в натуре. Я давно убедился, что нужно уловить артикуляцию рта, произносящего определенный звук либо короткое слово. Это мгновенно изменяющееся состояние. Я прошу свою модель: «Кричи «ура». Слабо». Прошу его: «Кричи во весь голос, непрерывно, громко». Он орет во всю мочь, и так довольно долго. Раздается стук в дверь. Открываю и вижу здоровенного художника, занимавшего мастерскую подо мной, и с ним нашего тщедушного дворника. Художник, слыша крик, решил, что здесь бог знает что творится, но один идти побоялся. Спустился с пятого этажа и, только найдя дворника, решился подняться ко мне.

Этот эпизод стал на долгое время анекдотом у нас на Верхней Масловке. Но прежде чем я нашел своего парнишку, я помучился изрядно. Казалось бы, простая задача - найти модель для Павки Корчагина, но мне это никак не удавалось.

Я хотел, чтобы образ Павки не противоречил внешности самого Н. Островского, но и не был бы его портретом, ибо Павка - это Корчагин, а не Островский.

Я думаю, что неправильно поступали иллюстраторы этой книги, наделяя Корчагина внешностью Островского, в особенности того, на которого уже наложила печать тяжкая болезнь. В этих случаях Павка приобретал черты обреченности, ущербности, противоречащие образу книги, полному юношеского темперамента и энергии.

Я посещал воинские части, выискивал нужный мне тип среди молодежи на крупных заводах, однажды даже обошел все скамьи стадиона «Динамо» во время футбольного матча, вглядываясь в лица зрителей. Наконец я нашел свою модель в ремесленном училище недалеко от своего дома.

Я рассказываю все это, во-первых, потому, что это правда, а во-вторых, для того, чтобы читатель понял, как сложна работа художника, если он ставит перед собой такие задачи, какие ставил я. Мне кажется, что в этой серии я пытался решать чрезмерные задачи. Я имею в виду картинность иллюстраций, выполненных как живописные картины, без элементов, связывающих рисунок с книжной полосой. А эти элементы более чем важны, когда строишь книгу как единое целое, состоящее из весьма разнообразных слагаемых. Задача художника в этом случае заключается в том, чтобы в первую очередь были согласованы текст, наборная полоса и рисунки, не говоря уже о той гармонии, которая должна

быть между рисунками, титульным листом, шмуцтитулами (если они есть), переплетом, форзацем, суперобложкой, вплоть до мелочей.

Я чаще всего прибегал к такому приему, когда края рисунка не ограничены четкой рамкой, а как бы возникают из листа. Тогда рисунок производит впечатление свободно нарисованного на книжной полосе, будучи с ней органически связан вплоть до того, что на поле рисунка остаются чистые, незарисованные участки бумаги.

Тогда рисунок то возникает из листа, то уходит в него. Этого эффекта я легко добивался, когда делал иллюстрации техникой автолитографии, где я литографским карандашом рисую в буквальном смысле. Когда же я взялся не за карандаш, а за кисть, работая то, черной акварелью, то темперой, как в иллюстрациях к книге «Как закалялась сталь», я незаметно для себя стал делать картины, тем более что я увлекся решением пространственных задач, передачей состояния, вплоть до передачи материала, из которого состоит предмет. Все это требует применения полутонов, каждый из которых что-то обозначает. Тут я стал работать над иллюстрацией буквально так же, как работают над живописной картиной, только без колористической задачи — в пределах черно-белого рисунка.

Вот, например, иллюстрация: Павка, сидя на седле у костра, читает «Овод» бойцам, лежащим на земле. Вдалеке их кони. До этого мне не приходилось изучать подробности подобного мотива - костер и его окружение.

Ничего не поделаешь - стал я жечь костры за городом. Мне нужен был костер в поле, в черную южную ночь; а тут, как назло, то ночи светлые, то в поле зрения попадают городские или дорожные огни - ничего у меня не выходило. Только когда я поехал на окраину Измайлова, где расположены казармы конной милиции, мне удалось наконец разобраться в своей задаче, даже подметить, на каком расстоянии от костра могут быть люди, чтобы костер мог освещать книгу и чтобы его жар не обжигал людей.

Мне могут сказать, что слишком уж сложно я подходил к своим проблемам, что в тысячу раз было бы проще воспользоваться тем, что нашли другие художники, писавшие картины, на которых был изображен костер и фигуры рядом.

Нет, мне это было бы просто неинтересно, так как главное, что меня интересовало, - это найти нечто новое, свое в любой старой теме, а найти новое можно только одним способом - изучая неповторимую, вечно новую жизнь...

Не меньшие трудности создает сюжет, действие, сложные контакты между фигурами, фигурами и средой.

Вот еще одна из иллюстраций к «Как закалялась сталь». Павка лежит на земле, вцепившись в винтовку петлюровца, пытающегося ее у него вырвать. Жухрай энергично занес кулак над головой петлюровца.

Все три фигуры между собой связаны неразрывно - за одну винтовку, но по-разному ухватились Павка и петлюровец. Жухрай должен стоять точно на том месте, где он не промахнется и попадет кулаком куда надо. Это контакты физические, но не менее важны контакты психологические.

Когда все удается точно сделать, получается простой, естественный и содержательный рисунок, убедительный настолько, что зрителю кажется - чего было долго думать, вот так и нужно было сделать.

Часто, чем лучше работа художника, тем она незаметнее для зрителя. В глаза ведь обычно бросается только натужная несуразность, а убедительная естественность кажется сделанной невзначай, без усилий.

Спасибо! Очень интересно почитать.

Я перечитываю Кибрика, как "Святое Писание". Не реже.

Вот уж воистину, талантливый человек - талантлив во всем! Одно чтение поста захватывающе интересно. Браво!